Die weltweite Wirtschaftskrise hat den Regulierungsbehörden die Grenzen aufgezeigt. Die Krisenprävention hat offensichtlich nicht funktioniert. In rund vier Wochen werden sich die Vertreter der G-20 Staaten beim zweiten Weltfinanzgipfel in London über die Reformierung der Finanzmarktregulierung beraten. Die Chancen auf konkrete Lösungen stehen nicht schlecht. Doch wer glaubt, dass neue Regeln Weltkrisen für immer verbannen, der irrt. Denn eines ist sicher: Jede Regel löst Anpassungsreaktionen aus. Neue Regeln machen die Menschen nicht zu besseren. Aber sie können dafür sorgen, dass die Akteure zu fairem Verhalten veranlasst werden. In Deutschland wurde die Kritik insbesondere an der Aufteilung der Beaufsichtigung zwischen Bundesbank und BaFin festgemacht. Doch die wahren Gründe liegen woanders urteilt ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Zwar mahnt das Gutachten auch dieses Problem an, zeigt aber gleichzeitig auch Wege auf, es relativ einfach zu lösen. Insbesondere die Vernachlässigung von systematischen Zusammenhängen hat sich als problematisch erwiesen. Denn selbst wenn eine Bank für sich betrachtet alle Auflagen erfüllt, kann aufgrund der Parallelität der Geschäftsstrategien mehrerer systemrelevanter Banken ein systematisches Risiko entstehen. Ferner ist es der Aufsichtsbehörde nicht gelungen, den Modellen der Banken zur Einschätzung der Risikostruktur mit einem eigenen Modell entgegenzutreten. Hier könnte eine externe wissenschaftliche Kommission – analog zur Monopolkommission – Abhilfe leisten. Denn Forschung ist die beste Medizin.

Reich und fit in Rente

Den heutigen Rentnern in Deutschland geht es gut. Und das in vielerlei Hinsicht. Denn nach Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand stehen dem Durchschnittsrentner noch viele goldene Jahre bevor. Heutzutage kann sich ein Rentner auf eine arbeitsfreie Zeit von 15 Jahren freuen, eine Rentnerin sogar auf 20. Das war nicht immer so. Noch vor gut 50 Jahren betrug die durchschnittliche Rentenbezugsdauer gerade einmal 10 Jahre. Die „Old Ager“ von heute leben aber nicht nur länger, sie sind auch wesentlich fitter als früher. Nur noch jeder sechste Neurentner tritt wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in den Ruhestand. 1960 traf das noch auf zwei von drei zu. Hinzu kommt ein nie da gewesener finanzieller Wohlstand. Die Generation 65+ verfügt über ein Einkommen, das so hoch ist wie das Durchschnittseinkommen der Gesamtbevölkerung. Beim Vermögen liegen sie sogar deutlich über dem Schnitt. Die so oft proklamierte Altersarmut ist also nicht festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit von relativer Armut betroffen zu sein, ist bei den Senioren sogar um ein Drittel niedriger als beim Rest der Bevölkerung. Richtig ist aber auch, dass durch den demographischen Wandel die Rentner der Zukunft weniger goldenen Zeiten entgegentreten. Doch auch die folgenden Generationen werden noch dem Bild der „Best-Ager“ entsprechen, wenn sie sich nicht nur auf den Staat verlassen und sich beizeiten um ein zweites Standbein neben der gesetzlichen Rente kümmern. Dann stehen auch ihnen noch goldene Zeiten bevor.

Jeden Montag oder Dienstag werden im ÖkonomenBlog Beiträge aus der Reihe „Wohlstands-Bilanz-Deutschland“ veröffentlicht, mit denen die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft nachgezeichnet und auf neue Herausforderungen hingewiesen wird. Eine umfassende Übersicht über Wohlstands-Parameter wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und Bildungschancen finden Sie auf der Internetseite www.wohlstandsbilanz-deutschland.de

Lösung der Bankenkrise: Fegefeuer statt Hölle

In den Bilanzen der deutschen Banken tun sich immer neue Abgründe auf. Darum würden die Banken gern ihren Bilanzschrott an den Staat abgeben – gegen frisches Geld, versteht sich. Die Kosten einer solchen „Bad-Bank“-Lösung müssten letztlich die Steuerzahler tragen, während die Verursacher der ganzen Misere fein heraus wären. Dazu darf es nicht kommen. Man kann das Bilanzproblem viel eleganter lösen. Der Staat sollte den Banken ihre toxischen Papiere nicht gegen Bargeld abkaufen, sondern ihnen dafür erst einmal nur eigene Schuldverschreibungen geben. So sind wir in Deutschland bereits zwei mal erfolgreich vorgegangen, nämlich mit den sogenannten Ausgleichsforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Deutschen Einheit. Damals konnten die Banken freilich nichts dafür, dass ihre Aktiva wertlos geworden waren. Heute ist das ganz anders. Darum sollten diesmal die Staatspapiere nicht verzinst werden. Sie bleiben vielmehr als sogenannte Zero Bonds so lange in den Bankbilanzen, bis klar ist, was der dafür eingetauschte Bilanzschrott noch wert ist. Gleichzeitig löst sich damit das schwierige Bewertungsproblem der vergifteten Papiere wie von selbst.

Continue reading “Lösung der Bankenkrise: Fegefeuer statt Hölle”

Kategorien

Zitat

Die Klage über die Schärfe des Wettbewerbes ist in Wirklichkeit meist nur eine Klage über den Mangel an Einfällen.

— Walther Rathenau, 1867-1922, dt. Industrieller und Politiker

Zu viel Staat ist eine wirkliche Gefahr

Rettungsschirm für die Banken, Konjunkturhilfen für die Industrie – die Maßnahmen zur Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage haben derzeit viele Namen. Zu hinterfragen ist jedoch, wie viel Staat die Wirtschaft tatsächlich verträgt. Wir haben erlebt, dass der Staat im Finanzmarkt zu wenig Einfluss genommen hat. Das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes ist dort beschädigt. Nun schlägt das Pendel in die andere Richtung. Dem Staat wird zu viel zugetraut. Obwohl die momentane Krise auch eine Folge von Staatsversagen ist: Er hat weder für die notwendigen Regulierungen gesorgt, noch haben staatliche Landesbanken besser gehandelt als private Banken. Die Realwirtschaft erlebt eine Rezession, aber wir haben kein Versagen des allgemeinen Ordnungsrahmens. Wenn sich das Familienunternehmen Schaeffler an der Übernahme des MDax Konzerns Continental verschluckt, sind das Fehler, die das Management zu verantworten hat und nicht der Steuerzahler. Unterstützung mit Staatsgeldern bestraft zudem andere Unternehmen der Branche, die in der Vergangenheit vorsichtiger gehandelt haben. Unternehmen, die zu oft falsche Entscheidungen treffen, sortiert der Markt aus. Wenn nun der Steuerzahler für alle Fehler gerade stehen muss, errodiert das Vertrauen in die Gerechtigkeit der marktwirtschaftlichen Mechanismen. Zumal zu befürchten ist, dass die Großen gerettet und die Kleinen fallen gelassen werden. Große Unternehmen zu retten ist für Politiker publikumswirksamer als kleine, und auch für Gewerkschaften attraktiver, da der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Großunternehmen zumeist höher ist als bei kleinen und mittelständigen Unternehmen. Wenn die großen gerettet werden und die kleinen über die Klinge springen, dann führt dies aber zu einer steigenden Angebotskonzentration und einer Vermachtung der Märkte mit sehr negativen Konsequenzen für den Wettbewerb an sich und insbesondere die Verbraucher. Dies muss unbedingt verhindert werden.

Der Staat kann nur den Ordnungsrahmen vorgeben, der sowohl der Wirtschaft als auch der Gesellschaft nutzt. Nur unter bestimmten Umständen lassen sich Eingriffe von Seiten des Staates rechtfertigen. Die Rettung einzelner Systemtragender Banken kann billiger sein, als die Folgen zu tragen. Aber in der realen Wirtschaft ist das nicht so. Wenn eine Firmenkrise durch Konjunkturschwächen ausgelöst wird, sollte der Staat nicht helfen, in dem er Kredite oder Bürgschaften vergibt. Zu viel Staat ist eine wirkliche Gefahr.

Gleiche Vermögen: Kein Gewinn

Vermögen ist in Deutschland nicht gleichmäßig verteilt. Stimmt! Ist das ungerecht, oder gar unsozial? Nein! Denn: Der Aufbau von Vermögen ist sehr stark von persönlichen Präferenzen abhängig. Während die einen eher konsumieren, viel Geld für Urlaub, Freizeit und Unterhaltung ausgeben, investieren andere lieber in ihre Eigentumswohnung. Ein hoher Lebensstandard ist eben nicht nur durch hohes Vermögen erreichbar: Zur Miete lässt sich in aller Regel genauso gut leben wie in der eigenen Immobilie. Und ein Auto muss nicht unbedingt aus dem Ersparten erworben werden, sondern lässt sich auch leasen oder finanzieren. Die Lebensqualität des Einzelnen wird nicht geschmälert, weil einige mehr auf der hohen Kante haben als man selbst. Der internationale Vergleich zeigt zudem: Die Konzentration von Geld-, Sach- und Immobilienvermögen ist hierzulande nicht auffallend höher als im Ausland. Deutschland rangiert unter den sieben Ländern, für die es überhaupt Angaben zur Vermögensverteilung gibt, im Mittelfeld. Gemessen am Gini-Koeffizienten belegt Schweden den Spitzenplatz und steht sogar noch vor den USA. Über die Jahrzehnte hat die Konzentration des Vermögens zwar gegenüber den 90er Jahren zugenommen, liegt aber niedriger als in den 70er und 80er Jahren. Mit Blick auf die aktuelle Finanzkrise wird die ungleiche Verteilung in den nächsten Jahren aber wieder zurückgehen, weil sinkende Aktienkurse und Immobilienwerte das Vermögen schmälern. Daran erkennt man: Wenn die Reichen ärmer werden, ist für die Mittelschicht nichts gewonnen.

Zur Grafik: Der Gini Koeffizient ist ein statistisches Konzentrationsmaß. Ein Gini Koeffizient von 100 sagt aus, dass sämtliches Vermögen in einer Hand ist.

Jeden Montag oder Dienstag werden im ÖkonomenBlog Beiträge aus der Reihe „Wohlstands-Bilanz-Deutschland“ veröffentlicht, mit denen die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft nachgezeichnet und auf neue Herausforderungen hingewiesen wird. Eine umfassende Übersicht über Wohlstands-Parameter wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und Bildungschancen finden Sie auf der Internetseite www.wohlstandsbilanz-deutschland.de

Beschäftigungsbremse Kündigungsschutz

Die Regeln des deutschen Kündigungsschutzes schützt Arbeitnehmer davor, kurzfristig ihren Job zu verlieren. Gut, sagen die Einen. Denn Arbeitnehmer erhalten Einkommenssicherheit und können nicht von heute auf morgen auf der Straße landen. Schlecht, sagen die Anderen. Denn wie aus Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht kostet der Kündigungsschutz die deutschen Unternehmen bares Geld und Arbeitsplätze. Die Gesamtkosten auf Seiten der Arbeitgeber belaufen sich auf insgesamt 7,5 Milliarden Euro. Mit 2,6 Milliarden jährlich schlägt allein schon die Summe der jährlichen Abfindungen zu Buche. Rund 975 Millionen Aufwendungen entstehen durch Prozesskosten. Auch gesamtwirtschaftlich entsteht ein erheblicher Schaden. Viele Unternehmen verzichten in konjunkturellen Hoch-Zeiten darauf, neue Arbeitsplätze zu schaffen, obwohl sie es könnten. Denn wer erstmal im Betrieb ist, kann im Ernstfall nur wieder schwer entlassen werden. Auf diese Weise werden jährlich mehr als 41.000 neue Stellen nicht geschaffen. Kosten entstehen aber auch oft schon im Vorfeld einer Kündigung. Denn die Regelungen verlangen, dass betriebsbedingte Kündigungen im Rahmen einer Sozialauswahl ausgesprochen werden müssen. Dies führt in vielen Fällen dazu, dass leistungsstarke Mitarbeiter gehen müssen, und die Unternehmen Produktivitätseinbußen hinnehmen müssen. Um den Kündigungsschutz zu umgehen, gehen viele Unternehmer vermehrt dazu über, nur noch befristete Arbeitsverträge auszustellen. Letztlich bewirken die Regelungen des Kündigungsschutzes also nur eine Verzögerung der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt.

Vermögend durch die Krise

Einbrechende Aktienkurse, Preisverfall am Immobilienmarkt, steigende Arbeitslosigkeit – auch in Deutschland werden die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise spürbar. Doch ein Blick zurück dürfte für eine Beruhigung der Gemüter sorgen. Denn bisher haben die Deutschen ihr Vermögen immer erfolgreich durch jede Krise gebracht. Zum Jahresende 2006 summierten sich der private Besitz, Sachwerte, Wohnungen und Geldvermögen der Deutschen insgesamt auf 9.169 Milliarden Euro – eine Zahl mit 13 Stellen. Pro Einwohner entspricht dies einem Vermögen von rund 111.000 Euro. In den Jahren zwischen 1970 und 1992 legte das Vermögen eines durchschnittlichen Westdeutschen um satte 154 Prozent zu. Das ist besonders bemerkenswert, denn auch in diesem Zeitraum wurde Deutschland von mehreren Konjunktureinbrüchen heimgesucht, wie z.B. im Jahr 1974 oder Anfang der Achtziger Jahre. Die letzten konjunkturellen Herausforderungen erlebte Deutschland nach der Wiedervereinigung 1990 und nach dem Zerplatzen der dotcom-Blase im Jahr 2002. Und dennoch: In den Jahren 1991 bis 2006 steigerten die Bundesbürger im wiedervereinigten Land ihr Vermögen pro Kopf nochmals um 38 Prozent.

Jeden Montag oder Dienstag werden im ÖkonomenBlog Beiträge aus der Reihe „Wohlstands-Bilanz-Deutschland“ veröffentlicht, mit denen die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft nachgezeichnet und auf neue Herausforderungen hingewiesen wird. Eine umfassende Übersicht über Wohlstands-Parameter wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und Bildungschancen finden Sie auf der Internetseite www.wohlstandsbilanz-deutschland.de

Working Poor: Seltenes Phänomen

Die Zahl der Aufstocker steigt: Aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit weisen für September 2008 gut 1,35 Millionen erwerbstätige Menschen aus, die neben ihrem Lohneinkommen zusätzliches Arbeitslosengeld erhalten. Sozialverbände und Gewerkschaften beschweren sich: „Armut trotz Arbeit – das darf nicht sein“. Ein Blick in die Datenlage macht aber deutlich: „Working Poor“ ist in Deutschland immer noch ein seltenes Phänomen. Nur etwa fünf Prozent der Erwerbstätigen fallen mit ihrem Einkommen unter die statistische Armutsschwelle von 60 Prozent des mittleren Einkommens. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt außerdem: Von den abhängig beschäftigten Aufstockern sind es lediglich 20 Prozent, die einem Vollzeitjob von mehr als 35 Stunden nachgehen. Alle anderen arbeiten weniger – jeder zweite Aufstocker hat nur eine geringfügige Beschäftigung. Es ist kaum verwunderlich, dass man mit 10 bis 15 Stunden Arbeit pro Woche den Lebensunterhalt nicht vollständig selbst finanzieren kann. Hinzu kommt: Die meisten Vollzeit arbeitenden Aufstocker sind nur sehr kurz auf die ergänzende Hartz-IV-Leistung angewiesen: Nur 9 Prozent der Vollzeitaufstocker beziehen auch nach zehn Monaten noch immer ergänzende Leistungen. Das zeigt: Wer den Einstieg in Arbeit schafft, hat auch gute Chancen, auf der Einkommensleiter aufzusteigen.

Lehrernachwuchs gut bezahlen

Es weht ein rauer Wind des Wettbewerbs. Die Bundesländer machen sich Sorgen – ihnen geht der Lehrernachwuchs aus. Das berichtete gestern die Financial Times Deutschland (Länder überbieten sich im Pauker-Poker). Innerhalb der nächsten 15 Jahren verabschieden sich über die Hälfte aller 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in ihren wohlverdienten Ruhestand. Das reißt in den nächsten Jahren eine erhebliche Lücke auf – immerhin gibt es in Deutschland insgesamt gerade einmal nur etwa 280.000 Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen pro Jahr. Kein Wunder, dass die Bundesländer zunehmend aggressiv auf dem Arbeitsmarkt anderer Bundesländer wildern. “Wir werden offensiv in anderen Bundesländern werben und qualifizierte Leute nehmen, wo wir sie kriegen”, erklärte der Baden-Württembergische Kultusminister Helmut Rau seine extra gestartete Anzeigenkampagne, mit dem er die Pädagogenlücke der nächsten Jahre schließen will. Berlins Regierender Bürgermeister warnt bereits vor einem reinen Preiswettbewerb, bei dem sich nur das Land durchsetzen könne, das am meisten bereit ist zu zahlen. Klar ist allerdings: Einsparpotential im Schulbereich wird es in den nächsten Jahren sicher nicht geben. Immerhin stehen neben dem Lehrermangel schon weitere, wichtige Herausforderungen auf der Agenda: Erstens: Kleinere Klassen und individuellere Förderung jedes Einzelnen. Und Zweitens: Eine leistungsgerechte Bezahlung. Wer sich Sorgen um Nachwuchs macht, wird mit einer am Senioritätsprinzip orientierten Lehrervergütung nicht punkten können. Denn junge Hochschulabsolventen wollen eine Chance bekommen, durch gute Leistungen und starken Einsatz auch schnell zu einer angemessenen Bezahlung zu kommen. Wieso sollten wir gerade bei der Ausbildung unserer Kinder darauf verzichten, durch Anreize zu einem klugen Qualitätswettbewerb zu gelangen?

Zur Grafik: Die FTD zeigt in ihrer Ausgabe am 17. Februar 2009: Über 50 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer sind 50 Jahre oder älter – und scheiden damit nach spätestens 15 Jahren aus dem Dienst aus. Den größten Nachholbedarf haben Bremen uns Hessen. ÖkonomenBlog-Autor Dr. Hans-Peter Klös hatte bereits am 22. November 2008 für eine leistungsgerechte Bezahlung geworben.

Solidarität mit dem Steuerzahler

Am Freitag muss die Bundesregierung auf die Zustimmung des Bundesrates zum Konjunkturpaket II hoffen. Das hätte sie einfacher haben können. Als Einstieg in eine große Steuerreform wäre es sinnvoll gewesen, jetzt den Solidaritätszuschlag abzuschaffen – den Bundesrat hätte man dazu überhaupt nicht gebraucht. Denn die Soli-Einnahmen stehen ausschließlich dem Bund zu und der Bundesrat steht außen vor. Wer dem Konjunktureinbruch etwas Wirkungsvolles entgegensetzen will, hat außerdem nicht viel Zeit und eine Entlastung der Bürger muss direkt und schnell in ihren Geldbörsen ankommen. Der Soli eignet sich dafür ausgezeichnet. Zudem: Von den rund 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen wird in den nächsten Jahren immer weniger gebraucht. Zwar dient der Soli nicht unmittelbar der Finanzierung des Solidarpaktes II, sondern fließt dem allgemeinen Haushalt zu. Dennoch stellen interessierte Politiker zum Aufbauprogramm der neuen Bundesländer einen Zusammenhang her. Demnach werden nur noch zwei Drittel der Einnahmen aus dem Soli für den Solidarpakt II bis 2020 gebraucht. Eine gute Gelegenheit, jetzt Solidarität mit dem Steuerzahler zu üben: Weg mit dem Soli. Ich bin dafür. Wer noch?

Die Armut wächst nicht

Die Armut wächst. Davon sind nach aktuellen Umfragen über 80 Prozent der Deutschen überzeugt. Seit über zehn Jahren hat sich diese gefühlte Armut in der Gesellschaft sogar verfestigt. Dabei sind die Portemonnaies der Deutschen in den vergangenen 60 Jahren wesentlich voller geworden. Ein Westdeutscher verfügte im Jahre 1950 durchschnittlich über ein Jahreseinkommen von 3.392 Euro (in Preisen von 2007). Bis zum Jahr 1991 ist das verfügbare Einkommen um das Fünffache gestiegen – alle Preissteigerungen bereits herausgerechnet. Richtig ist: Seit der Wiedervereinigung hat sich der Anstieg deutlich verlangsamt. Kräftig aufholen konnten dagegen die ostdeutschen Arbeitnehmer. In den neuen Bundesländern sind deren Realeinkommen seit 1991 sogar um 31 Prozent stiegen – und hierbei sind die Kaufkraftgewinne, die durch die Währungsunion 1990 entstanden sind, noch nicht berücksichtigt. Ergo: Die Armut wächst nicht! Das sieht man außerdem, wenn man die Herkunft des gesamten Bruttoeinkommens vergleicht. Das Arbeitseinkommen macht mit 52 Prozent noch immer den Löwenanteil aus. Stark zurückgegangen ist dagegen das Einkommen aus Unternehmertätigkeit. Der Verdienstanteil von Selbstständigen ist in den letzten 40 Jahren von 22 auf nur noch 6 Prozent gesunken. Die Behauptung, „die Reichen werden immer Reicher“, stimmt also auch nicht. Da hilft ebenso wenig das Argument, dass der Anteil der Vermögenseinkommen leicht zugenommen hat. Denn vom Vermögenswachstum haben in den letzten Jahrzehnten alle in der Gesellschaft einigermaßen gleichmäßig profitieren können: Zum Beispiel sind heute deutlich mehr Mittelstandsfamilien Eigentümer eines Wohnimmobilie. Das sollte Mut machen. Denn Theodor Heuss sagte früher: Der Pessimismus ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.

Jeden Montag oder Dienstag werden im ÖkonomenBlog Beiträge aus der Reihe „Wohlstands-Bilanz-Deutschland“ veröffentlicht, mit denen die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft nachgezeichnet und auf neue Herausforderungen hingewiesen wird. Eine umfassende Übersicht über Wohlstands-Parameter wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und Bildungschancen finden Sie auf der Internetseite www.wohlstandsbilanz-deutschland.de

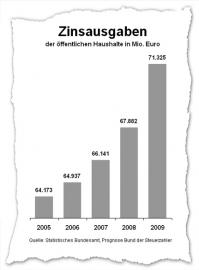

Mit Keynes konsequent die Schulden tilgen

Mitten im weltweiten wirtschaftlichen Sinkflug steigt das „Merkelmeter“, mit dem seit der Bundestagswahl 2005 die Politik der Großen Koalition bewertet wird. Scheinbar paradox – denn die deutsche Wirtschaftsleistung wird im Jahr 2009 sinken und damit auch die Anzahl der Arbeitsplätze. Die insgesamt positive Beurteilung der Regierungspolitik hat vor allem mit dem zweiten Konjunkturpaket zu tun. Denn diese stellt eine im Grundsatz angemessene Reaktion auf die aktuelle Wirtschaftskrise dar, die durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten mitverursacht wurde. Auch wenn verschiedene Details zu bemängeln sind: Die Bundesregierung verfolgt eine angemessene Strategie, um auf Dauer die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Krise zu begrenzen. Die beschlossenen Steuer- und Abgabensenkungen sowie die höheren Ausgaben für die Infrastruktur steigern kurzfristig Konsum und Investitionen, ohne jedoch langfristig die Wachstumskräfte zu schwächen. Zu kritisieren ist, dass neue Ausnahmetatbestände im Steuerrecht geschaffen wurden. Besser wäre gewesen, eine noch breitere Entlastung aller Steuerzahler zu beschließen. Ärgerlich ist auch der Zickzackkurs bei den Krankenkassenbeiträgen: Mit der Einführung des Gesundheitsfonds war der Beitragssatz zu Jahresbeginn von durchschnittlich 14,9 auf einheitlich 15,5 Prozent gestiegen. Nun werden Steuergelder ins System gepumpt, damit der Beitragssatz ab Juli wieder auf 14,9 Prozent sinken kann. Das bringt zwar kurzfristig Entlastung bei den Arbeitskosten und erhöht die verfügbaren Einkommen, löst aber nicht die grundsätzlichen Probleme des Gesundheitssystems. Außerdem ist es der Großen Koalition bisher nicht gelungen, die öffentlichen Haushalte nachhaltig zu konsolidieren, obwohl dies in den Jahren des Aufschwungs durchaus möglich gewesen wäre. Angesichts der Schwere der Rezession kommt Deutschland an einer vorübergehenden Neuverschuldung jetzt nicht vorbei. Gleichfalls muss aber klar sein: Wenn der Konjunkturmotor wieder läuft, müssen die Schulden konsequent abgebaut werden. Eine verbindliche Schuldenbremse sollte deshalb nicht erst ab 2020 zum Einsatz kommen. Wer heute mit Keynes auf die Krise reagiert, muss im Aufschwung ebenso engagiert die Schulden zurückbezahlen.

Zur Grafik: Nachfolgende Generationen werden nicht nur von der aufgebauten Staatsschuld erdrückt, sondern auch von den jährlich anfallenden Zinsen. Schon jetzt beträgt die jährliche Zinslast der öffentlichen Haushalte rund 68 Milliarden Euro. Gestern wurde in der Föderalismuskommission II verabredet, im Grundgesetz eine Schuldenbremse zu verankern. Im ÖkonomenBlog hatte Frank Schäffler die getroffenen Regelungen bereits kritisiert: Bis ins Jahr 2020 drohe demnach eine Staatsverschuldung von über 2.000.000.000.000 Euro.

Marktwirtschaft mit guten Regeln

Am 22. Januar hat der Deutsche Bundestag für weitere sechs Branchen einen gesetzlichen Mindestlohn beschlossen – trotz starker empirisch untermauerter Bedenken hinsichtlich negativer Beschäftigungswirkungen. Dabei klingt ein Mindestlohn doch ganz vernünftig? Und auch das, was Bundesarbeitsminister Olaf Scholz im Bundestag sagte, scheint einleuchtend: Die Marktwirtschaft könne ohne Regeln nicht funktionierten. Und: Wer arbeitet, solle davon auch leben können. Es ist evident, dass der Markt Regeln benötigt. Allerdings sind Lohnsätze ein Ergebnis des Marktes bzw. in diesem Fall der Politik und keine Regel. In der Sozialen Marktwirtschaft werden Löhne idealtypisch von den Tarifparteien geregelt. Und das nicht ohne Grund: In Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern können passgenauere und flexiblere Lösungen getroffen werden, als es der Staat jemals leisten könnte. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist gerade kein Garant dafür, dass Arbeitnehmer von ihrem Einkommen auch auskömmlich leben können. Vielmehr wird er sich als Einstiegshürde für gering qualifizierte Mitarbeiter erweisen: Denn wenn Beschäftige mehr kosten, als sie erwirtschaften, werden sie auf mittlere Sicht eher ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Gefahr ist gerade in Zeiten der konjunkturellen Schwäche besonders groß. Jetzt geht es darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten – vor allem auch die mit geringeren qualifikatorischen Anforderungen. Durch das Arbeitslosengeld II ist im Grunde bereits heute ein Mindesteinkommen garantiert. Jeder Arbeitnehmer, dessen Einkommen unter dem Existenzminimum liegt, kann sein Gehalt aufstocken. Verbessern sollte man die Hinzuverdienstmöglichkeiten insoweit, dass sich zusätzliche Arbeit oder eine Lohnerhöhung für ALG II-Bezieher auch tatsächlich bezahlt macht. Wir brauchen also eine Regelung, die mehr wie ein Sprungbrett und nicht wie eine Bremse wirkt.

Am Freitag wird im Bundesrat über die Einführung von Mindestlöhnen in sechs weiteren Branchen entschieden. Dabei ist der Anteil der Erwerbstätigen, die sich in relativer Einkommensarmut befinden in Deutschland relativ gering. Bemerkenswert ist dies auch deshalb, weil Deutschland neben den skandinavischen Ländern und Italien das einzige Land ist, das auf einen gesetzlichen Mindestlohn verzichtet. Eine staatlich fixierte Lohnuntergrenze ist also kein Garant für eine insgesamt niedrige Armutsquote – das zeigen vor allem Länder wie Frankreich und England, die zwar über einen Mindestlohn verfügen, aber deutlich höhere Armutsquoten unter den Erwerbstätigen aufweisen.

Zwanzig Minuten – ein Pfund Kaffee

Mit einer Tasse Kaffee zum Frühstück starten die meisten Deutschen heutzutage in den Tag. Doch das war nicht immer so. Denn Kaffee war vor knapp 60 Jahren nur für gut betuchte Bevölkerungsschichten bezahlbar. Für die Mehrheit war er schlichtweg zu teuer. Denn ein Durchschnittsverdiener musste im Jahre 1950 für 500g Bohnenkaffee 26 Stunden und 22 Minuten arbeiten – etwa eine halbe Woche. Heute dagegen reichen 20 Minuten. Auch ein Fernsehgerät ist heute für jeden erschwinglich. Mussten 1960 noch zwei ganze Monatslöhne für ein simples Schwarz-Weiß Gerät berappt werden, genügt heute der Verdienst von etwa drei Arbeitstagen – für einen modernen Farbfernseher. In den 60 Jahren der Sozialen Marktwirtschaft ist die Kaufkraft je Arbeitsstunde insgesamt enorm angestiegen. Während die Nettoverdienste je geleisteter Stunde von 56 Cent im Jahr 1950 bis heute auf das 24 fache kletterten, sind die Verbraucherpreise nur um das 4,6-fache gewachsen. In Preisen von heute gerechnet, erhielt ein Durchschnittsverdiener im Jahre 1950 einen Nettostundenlohn von 2,57 Euro. Heute sind es fast 14 Euro. Insgesamt hat sich die Kaufkraft der Deutschen seit Einführung der Sozialen Marktwirtschaft mehr als verfünffacht.

Jeden Montag oder Dienstag werden im ÖkonomenBlog Beiträge aus der Reihe „Wohlstands-Bilanz-Deutschland“ veröffentlicht, mit denen die 60-jährige Erfolgsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft nachgezeichnet und auf neue Herausforderungen hingewiesen wird. Eine umfassende Übersicht über Wohlstands-Parameter wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und Bildungschancen finden Sie auf der Internetseite www.wohlstandsbilanz-deutschland.de

Anlass für Selbstkritik

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist überall gleich: relativ schlecht. Von Davos ist nicht mehr als dieses Stimmungsbild übrig geblieben. Alle Hoffnungen sind deshalb auf die Politik gerichtet. Gerade dann ist es von herausragender Bedeutung, dass die Regierungen der Welt bei der notwendigen Krisenbekämpfung nicht den klaren Blick für das grundsätzlich Gebotene verlieren. Immerhin besteht in einer solchen Lage die Gefahr, dass überzogene Erwartungen auf Hilfspakete, Schutzschirme und Subventionen leichtfertig erfüllt werden. Die Bundeskanzlerin will den Ausweg aus der Krise mit einem ordnungspolitischen Kompass finden. Gut so. Nur die Grundlinie muss sich auch im Konkreten manifestieren. Nichts wäre schlimmer als ein Rückfall in überwunden geglaubten Protektionismus. Hier kann man die Amerikaner für die Subventionen an die US-Automobilbranche kritisieren. Anlässe für Selbstkritik gibt es aber auch: Wer überlegt, die Investitionsfreiheit für Staatsfonds auszuhebeln oder locker über Enteignungen spekuliert, der hat den ordnungspolitischen Kompass offensichtlich in der Tasche gelassen. Fragwürdig ist auch der Vorschlag der Kanzlerin, einen „Weltwirtschaftsrat bei den Vereinten Nationen“ einzurichten. Wer soll dort was verhandeln? Wer trägt Verantwortung? Was soll ein neues Gremium bringen, wo wir doch auf bewährte Institutionen zurückgreifen können? Vielversprechender ist der G20-Rahmen: In Washington erfolgreich eingeübt und für London wieder vorgesehen. Hier können die Lehren aus der Krise gezogen werden. Wir brauchen keine Wirtschaftsregierung, wohl aber ein gemeinsames Verständnis über die Orientierung des Miteinanders.