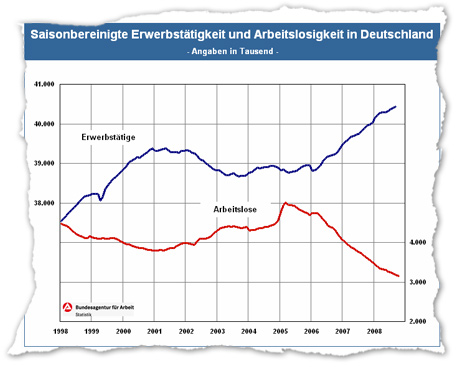

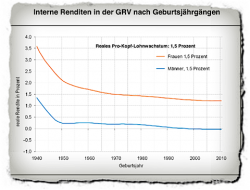

Die Arbeitslosenzahl ist im Oktober erstmals seit über 16 Jahren wieder unter die magische Schwelle von drei Millionen gefallen. Seit 30 Jahren ist es außerdem gelungen, die Sockelarbeitslosigkeit abzubauen. Für das wiedervereinigte Deutschland ist das ohne Zweifel ein historischer Moment. Aber anstatt diesen Erfolg zu feiern, werden bereits wieder dunkle Zukunftsszenarien aufgemalt. Es ist richtig: Die Arbeitslosenzahlen werden mit hoher Erwartung wieder steigen. Das liegt zum einen am (erwarteten) Abschwung und zum anderen an der Finanzkrise. Dennoch sollte nicht klein geredet werden, dass in den letzten Jahren eine Reihe mutiger arbeitspolitischer Entscheidungen getroffen wurden, die sich jetzt auszahlen. Die Kombination von mehr Flexibilität, moderater Lohnpolitik und höheren Anreizen, Arbeit der Sozialhilfe vorzuziehen, hat im Zusammenspiel mit der konjunkturellen Entwicklung zu einer Erfolgsgeschichte auf dem deutschen Arbeitsmarkt geführt. Zudem ist Deutschland durch die Umsetzung der Agenda 2010 besser auf den Abschwung vorbereitet als vor 10 Jahren und übrigens auch besser als die meisten unserer europäischen Nachbarn. Ein großes Manko bleibt allerdings: Deutschland ist Spitzenreiter bei Langzeitarbeitslosigkeit. Deshalb sollte jetzt das Knacken der 3-Millionen-Schwelle auch als Zeichen verstanden werden: Mehr Arbeit für alle ist möglich. Die Bundesregierung muss jetzt alle Anstrengungen darauf konzentrieren, dass dies künftig auch für diejenigen gilt, die über 12 Monate ohne Beschäftigung sind. Dann hätte die Agenda 2010 in der Tat Geschichte geschrieben.

Die Arbeitslosenzahl ist im Oktober erstmals seit über 16 Jahren wieder unter die magische Schwelle von drei Millionen gefallen. Seit 30 Jahren ist es außerdem gelungen, die Sockelarbeitslosigkeit abzubauen. Für das wiedervereinigte Deutschland ist das ohne Zweifel ein historischer Moment. Aber anstatt diesen Erfolg zu feiern, werden bereits wieder dunkle Zukunftsszenarien aufgemalt. Es ist richtig: Die Arbeitslosenzahlen werden mit hoher Erwartung wieder steigen. Das liegt zum einen am (erwarteten) Abschwung und zum anderen an der Finanzkrise. Dennoch sollte nicht klein geredet werden, dass in den letzten Jahren eine Reihe mutiger arbeitspolitischer Entscheidungen getroffen wurden, die sich jetzt auszahlen. Die Kombination von mehr Flexibilität, moderater Lohnpolitik und höheren Anreizen, Arbeit der Sozialhilfe vorzuziehen, hat im Zusammenspiel mit der konjunkturellen Entwicklung zu einer Erfolgsgeschichte auf dem deutschen Arbeitsmarkt geführt. Zudem ist Deutschland durch die Umsetzung der Agenda 2010 besser auf den Abschwung vorbereitet als vor 10 Jahren und übrigens auch besser als die meisten unserer europäischen Nachbarn. Ein großes Manko bleibt allerdings: Deutschland ist Spitzenreiter bei Langzeitarbeitslosigkeit. Deshalb sollte jetzt das Knacken der 3-Millionen-Schwelle auch als Zeichen verstanden werden: Mehr Arbeit für alle ist möglich. Die Bundesregierung muss jetzt alle Anstrengungen darauf konzentrieren, dass dies künftig auch für diejenigen gilt, die über 12 Monate ohne Beschäftigung sind. Dann hätte die Agenda 2010 in der Tat Geschichte geschrieben.

Im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hatte das Institut zur Zukunft der Arbeit bereits am 6. Oktober in einer Studie prognostiziert: Die Arbeitslosigkeit fällt unter 3 Millionen – die INSM feierte das freudige Ereignis mit einer Plakataktion vor der Internationalen Bauakademie in Berlin. Der Autor des Blog-Beitrages PD Dr. Hilmar Schneider ist Direktor für Arbeitsmarktpolitik am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA).