Hochgelobt wurde der Ende Januar vereinbarte Fiskalpakt. Er solle die Europäische Union wieder zu mehr Stabilität verhelfen. Doch genau betrachtet wird eine Verschärfung der Schuldenkrise gegenwärtig nur von der EZB verhindert. Mit der weiteren Öffnung der Geldschleusen Anfang Dezember sanken auch die Renditen der Staatsanleihen. Die Folgen sind noch ungewiss.

Hochgelobt wurde der Ende Januar vereinbarte Fiskalpakt. Er solle die Europäische Union wieder zu mehr Stabilität verhelfen. Doch genau betrachtet wird eine Verschärfung der Schuldenkrise gegenwärtig nur von der EZB verhindert. Mit der weiteren Öffnung der Geldschleusen Anfang Dezember sanken auch die Renditen der Staatsanleihen. Die Folgen sind noch ungewiss.

Autor: Prof. Dr. Clemens Fuest

ist Präsident des Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen.

Griechenland: Ohne schrumpfen, kein wachsen

Griechenland befindet sich in einem Teufelskreis. Die Sparanstrengungen wirken sich negativ auf die Konjunktur aus: Steuereinnahmen brechen weg, die Verschuldung steigt. Dennoch spricht vieles dafür, diesen mühevollen Weg weiterzugehen.

Griechenland befindet sich in einem Teufelskreis. Die Sparanstrengungen wirken sich negativ auf die Konjunktur aus: Steuereinnahmen brechen weg, die Verschuldung steigt. Dennoch spricht vieles dafür, diesen mühevollen Weg weiterzugehen.

Die griechische Wirtschaft muss schrumpfen, weil sie nicht in einer konjunkturellen Krise steckt, sondern in einer strukturellen. Die griechische Illusion der letzten Jahre ist nun geplatzt. Gleichwohl ist es aus Wachstumssicht nicht egal, wo nun der Rotstift angesetzt wird. Gespart werden sollte dort, wo künftiges Wachstum so wenig wie möglich gefährdet wird, also bei staatlichen Ausgaben wie Pensionen und bestimmten Sozialleistungen.

Continue reading “Griechenland: Ohne schrumpfen, kein wachsen”

Schuldenschnitt wird teuer – aber es lohnt sich

Die öffentliche Debatte über die Verschuldungskrise im Euro-Raum wird rauer – und verliert dabei teilweise auch ihre Seriosität. Zu hoch verschuldete Länder aus der Währungsunion zu werfen, scheint in Deutschland populär zu sein – das würde die Probleme der Überschuldung aber nicht lösen. Nach den Europäischen Verträgen wäre der Ausschluss eines Landes aus dem Euro rechtlich unzulässig. Es sind aber vor allem die politischen und wirtschaftlichen Kosten eines solchen Schrittes, die uns davon verschonen sollten. Denn ein Austritt wäre der teurere Weg. Wenn ein Land die Euro-Zone verlässt, werden sich die Märkte auf den Austritt des nächsten Landes vorbereiten, auf Portugal, Italien oder Spanien. Es wird vermutlich zu Bank-Runs in diesen Staaten kommen, wenn damit gerechnet wird, dass die alten, schwachen Währungen wieder eingeführt werden. Sparer und Investoren werden versuchen, ihr Geld in Sicherheit bringen. Am Ende müssten wir genau das tun, was die Euro-Kritiker verhindern wollen: Weiter Banken und Staaten retten, ohne dass wir die Vorteile einer großen Währungsunion hätten.

Was wir in Europa jetzt brauchen ist ein Schuldenschnitt. Zuerst in Griechenland, dann womöglich in anderen Staaten. Dabei gilt es, das rechte Maß finden: Die Griechen müssen einen Anteil leisten, ebenso die Gläubiger. Aber man muss dem Land auch eine Perspektive bieten. Um eine Kettenreaktion zu verhindern, sollte sich die Politik dabei zunächst auf ein Land konzentrieren – und dabei ganz klar signalisieren: alle anderen Länder und ihre Bankensysteme werden stabilisiert. Tiefgreifende Sparprogramme in Italien und Spanien müssten im gleichen Atemzug durchgesetzt werden. Das alles wird teuer werden, aber immer noch billiger als ein Auseinanderbrechen der Währungsunion. Das sollte es uns wert sein – denn es geht auch um unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand.

Weitere Informationen:

DIE ZEIT vom 12. September 2011: Die Politik täuscht die Bürger, wenn sie über einen Austritt Griechenlands aus Euroland spekuliert, sagt der Ökonom Clemens Fuest. Er wirbt für einen Schuldenschnitt.

EU-Stabilitätspakt zwischen Wunsch und Wirklichkeit

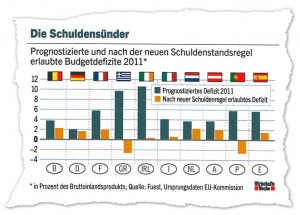

Die Schuldenberge in Europa zeigen: Der bisherige Stabilitäts- und Wachstumspakt war ein zahnloser Tiger. Dies will man nun ändern. Erstens wollen die Staaten mehr Gewicht als bisher auf den absoluten Schuldenstand legen und nicht wie bisher, nur die laufenden Defizite kontrollieren. Länder, deren Schulden 60 Prozent des BIPs übersteigen, sollen verpflichtet werden, die Verschuldungsquote zu senken. Zweitens sollen die Sanktionen automatisch in Kraft treten – es sei denn, der europäische Rat stimmt mit einer qualifizierten Mehrheit dagegen.

Doch reicht das? Prinzipiell ist es richtig, auch das Niveau der Staatsverschuldung stärker zu überwachen. Doch die neue Konstruktion ist zweifelhaft. Die Vorgabe lautet: Wer eine Schuldenquote von 60 Prozent überschreitet, muss den überschießenden Betrag jährlich um ein Zwanzigstel reduzieren. Italien müsste danach seine Schuldenquote in einem Jahr von 120 auf 117 Prozent senken. Zweifelsohne klafft hier zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine große Lücke. Gleichzeitig wirkt die neue Regel prozyklisch. In konjunkturell guten Zeiten wären nämlich höhere Defizite erlaubt, in schlechten Zeiten dagegen müssten sogar Überschüsse erwirtschaftet werden. Finanzpolitisch sinnvoll wäre es aber umgekehrt.

Wie sähe eine sinnvolle Reform aus? Ziel ist es, ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Da die Lage der Mitgliedsstaaten aber sehr unterschiedlich ist, sollte ein individueller Schuldenabbaupfad für das Defizit vereinbart werden. Als Vorbild könnte die deutsche Schuldenbremse dienen. Nötig sind aber auch glaubwürdige Sanktionen bei Regelverletzungen. Ein Automatismus, der sich nur durch Einstimmigkeit blockieren lässt wäre glaubwürdig. Auch weil sich Regierungen vor ihren Wählern nicht darauf berufen können, sie hätten die Sanktion nicht verhindern können.

Die Langfassung des Beitrages „Gewaltige Lücke“ ist erschienen in der Ausgabe der WitschaftsWoche vom 1. August 2011.

Vetorecht steht der EZB nicht zu

Mit einer harschen Ablehnung hat die EZB auf die erneute Forderung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble reagiert, private Gläubiger an den Kosten der griechischen Schuldenkrise zu beteiligen. Eine Laufzeitverlängerung der von den Banken gehaltenen griechischen Staatsanleihen würde laut EZB dazu führen, dass die Ratingagenturen die Bonitätsnoten für Griechenland weiter senken würden. Eigentlich bieten die griechischen Staatsanleihen schon heue keine ausreichende Sicherheit. Dennoch hat die EZB sie bislang selbst aufgekauft.

Scheinbar sieht die EZB ihre grundsätzliche Verpflichtung zu einer unabhängigen Geldpolitik gefährdet. Bankrotte Staaten zu retten und dabei entsprechende Verluste in Kauf zu nehmen, gehört nicht zu ihren Aufgaben. Für die EZB entstehen im Refinanzierungsgeschäft Verluste, wenn sowohl die Banken, die die Anleihen als Sicherheit vorgelegt haben, als auch der griechische Staat zahlungsunfähig werden. Um die EZB abzusichern, könnten die Staaten der Euro-Zone gegenüber der EZB eine Bürgschaft übernehmen. Wirtschaftlich gehen sie dabei kein Risiko ein, weil sie Eigentümer der EZB sind. Die EZB könnte die griechischen Banken dann im bisherigen Umfang refinanzieren, auch im Fall einer Umschuldung. Die Unabhängigkeit der Geldpolitik wäre gewahrt.

Eine erzwungene Laufzeitverlängerung wäre dann sinnvoll, wenn man später mit einem Schuldenschnitt rechnet. Wenn Privatinvestoren an den Verlusten, die dann zutage treten, beteiligt werden sollen, darf man jetzt nicht zulassen, dass sie aussteigen. Denn dieser Ausstieg würde bedeuten, dass die auslaufenden Anleihen mit Steuergeldern anderer Staaten der Euro-Zone finanziert würden. Ein Veto-Recht dazu steht der EZB nicht zu. Trotz allem muss die Entscheidung für eine Umschuldung Griechenlands von der Politik entschieden werden.

Dieser Blogbeitrag ist eine Kurzfassung des am 15. Juni 2011 im Handelsblatt veröffentlichten Beitrags „Die EZB ist zu weit gegangen“.

Schuldenschnitt ist unausweichlich

Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos treibt ein Thema die Gemüter um: Wie können wir die Schuldenkrise in Europa lösen? Eine Ausweitung des Rettungsschirms führt am wahren Problem vorbei und führt uns nur noch weiter in Richtung einer Transferunion, die vor allem Deutschland erheblich schaden würde. Denn die Befürworter eines größeren Rettungsschirms tun so, als wäre das Ganze eine Liquiditätskrise. Heißt: Wir gehen davon aus, als könnten vorübergehende Kredite die Probleme der europäischen Schuldenstaaten lösen. Doch so einfach ist es nicht. Denn das eigentliche Problem ist, dass die Schuldenberge so hoch sind, dass sie realistisch betrachtet nie mehr zurückbezahlt werden können. Ein Schuldenschnitt ist deshalb unausweichlich.

Die entscheidende Frage ist dann: Zahlen die anderen Länder, oder werden auch private Gläubiger beteiligt? Verzichtet man darauf, private Gläubiger mit ins Boot zu holen, fragen sich die Steuerzahler der Geberländer zu Recht, warum sie für die Zeche aufkommen sollen.

In einer Marktwirtschaft gilt, dass Investoren einerseits Gewinne ihrer Investitionen beanspruchen können, sie andererseits aber auch Verluste tragen sollten. Das spricht dafür, auch private Gläubiger an den Kosten zu beteiligen. Doch auch das ist schwierig, denn dann muss man aufpassen, nicht wieder ein Lehmann-Szenario auszulösen. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass bei einem Schuldenschnitt zumindest bei der Abwicklung der betroffenen Banken in der Eurozone die Steuerzahler herangezogen werden. Die Gefahr ist allerdings groß, dass die Politik diesen Schritt scheut, man erst einmal abwartet und mit dem Rettungsschirm die Schulden in Griechenland und Irland weiter ansteigen lässt. Das wäre die denkbar schlechteste Lösung.