Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen der Kinder im Hartz IV-Bezug hat eine Diskussion befeuert, die in Deutschland immer nach dem gleichen Muster läuft: Wer bietet mehr! So war das übrigens auch bei der Hartz IV-Reform im Jahr 2004. Um knapp 10 Milliarden Euro jährlich explodierten gesamtstaatlich die Kosten nach der Reform. Ein Gesetzespaket, das in diesem Land noch heute als Synonym für sozialen Kahlschlag empfunden wird, entpuppte sich als massive Ausgabensteigerung für den Staat.

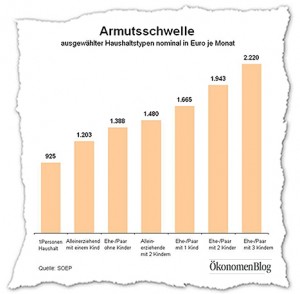

Weil wir bei Hartz IV-Leistungen immer nur den Regelsatz beleuchten, „von dem doch niemand leben kann“, verkennen wir ein Kernproblem unseres Gemeinwesens. Wer arbeitet, muss von seinem Einkommen neben Krankenversicherungsbeiträgen und Steuern, seine Miete und seine Heizkosten erwirtschaften – und seine Kinder finanzieren. Vergleicht man die Einkommensverhältnisse bei diesen Familien mit einer vergleichbaren Familiengröße im Hartz IV-Bezug, stellen sich viele Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation, die jeden Tag zur Arbeit gehen, kaum besser – mit steigender Kinderzahl sogar schlechter – als die Bezieher von Sozialleistungen. Die Warmmiete trägt der Staat und die Krankenversicherung natürlich auch.

Unsere Gesellschaft beruht auf Erwerbsarbeit. Wir müssen alles tun, damit möglichst alle Menschen lernen, dass gute Bildung, persönliche Einsatzbereitschaft, aber auch soziale Kompetenz, die Mixtur bilden, aus der sich ein erfülltes Leben speist. Deshalb ist die Finanzierung von sozialer Infrastruktur – qualifizierte Kinderbetreuungseinrichtungen und Bildungsstätten – viel wichtiger als höhere Geldleistungen, die häufig genug nicht bei den Kindern der Unterschicht ankommen. Sozialstaat heißt Hilfe zur Selbsthilfe, heißt Subsidiarität. Nur wer sich selbst engagiert, wird materiell über mehr verfügen können als über das absolute Existenzminimum. Ansonsten gehen wir in der Sozialstaatsfalle unter, weil immer mehr Menschen systematisch zur Passivität erzogen werden.

Wolfgang Franz, Vorsitzender des Sachverständigenrates, präsentierte diese Woche in der Wirtschaftswoche ein neues Sozialhilfemodell: Wer selbst arbeitet, bekommt netto mehr heraus. Ohne Arbeit sinkt dafür der Regelsatz um 30 Prozent.